ページの本文です。

正十二面体リンクの球殻分子構造の構築に成功 -ウイルスキャプシド状分子の化学合成に期待-

2025年5月2日更新

東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授と東京大学の藤田誠卓越教授(兼 分子科学研究所 卓越教授)、お茶の水女子大学の下川航也教授らの研究チームは、ペプチド(用語1)を金属イオンと自己組織化(用語2)させることによって、正十二面体リンク(用語3)の幾何構造を持つ球殻分子構造の構築に初めて成功しました。

ウイルスキャプシド(用語4)などに見られる球殻分子構造は、分子を内包し運搬できる機能をもちます。本研究グループは、幾何学に基づく構造予測と化学合成により、その人工構築を目指してきました。これまでに、短いペプチドが金属イオンとの自己組織化によって絡まり合いながら多面体状に集合する性質を発見し、正四面体リンクや立方体リンクの分子構造の構築に成功しています。しかし、さらに高度な正十二面体リンクの構築は未達成でした。

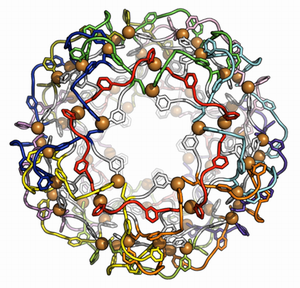

今回の研究では新たに、ペプチド配列に配位性側鎖(用語5)を1つ導入することで、正十二面体リンクの構築に成功しました。X線結晶構造解析(用語6)によって、その構造は外径6.3ナノメートルの巨大球殻分子構造であり、60の交点数(用語7)を持つ複雑な絡まりに基づくことを明らかにしました。さらに、球殻構造を構成する60個の金属イオンの配置は切頂二十面体(用語8)であり、ウイルスキャプシドに見られるゴールドバーグ多面体(用語9)の特徴も併せ持つことが分かりました。このような「絡まり方」と「多面体」という2つの幾何学的要素に基づいた構造予測により、さまざまなウイルスキャプシド状構造の人工構築が可能になると期待できます。

本研究は、東京科学大学の澤田知久准教授、東京大学の藤田誠卓越教授(兼 分子科学研究所 卓越教授)、猪俣祐貴大学院生(当時、東京大学博士課程学生)、小熊蒼汰大学院生(当時、東京大学博士課程学生)、佐柄直大学院生(当時、東京科学大修士課程学生)、お茶の水女子大学の下川航也教授らによって行われ、「Chem」(Cell姉妹誌)のオンライン版(現地時間5月1日付け、オープンアクセス)に掲載されます。

【背景】

球状ウイルスキャプシドやタンパク質集合体に見られる球殻分子構造は、外部の環境から隔離されたナノサイズの空間を内部に持つことから、小分子の運搬や貯蔵、反応などの重要な機能が発現することが知られています。これまで、天然のウイルスキャプシドや生物の作り出すタンパク質を人工改変することによって、球殻構造へ集合させた例は存在しますが、化学合成によってペプチドからなる球殻分子構造を一から精密に構築することは困難でした。その理由は、安定な立体構造を持つタンパク質と異なり、構造が定まらない柔軟な短いペプチドは無秩序に会合しやすいためです。

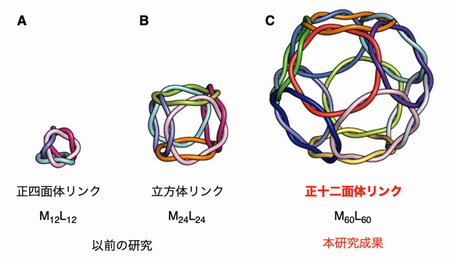

研究チームはこれまでに、ペプチド配位子(用語10)が金属イオンと結合して自己組織化する際に、多重に絡まり合う性質があることを見いだし、秩序ある構造の正四面体リンクや立方体リンクの精密構築に成功してきました(図1A、B)。さらに高度な正十二面体リンク(図1C)は、立方体リンクよりも球形に近づくため、ウイルスキャプシドのような球殻分子構造になると考えられますが、その絡まりの複雑さのために設計指針がなく、構築が困難でした。

正十二面体リンクの精密構築方法を開発できれば、巨大な球殻分子構造の人工ウイルスキャプシド構造を自在に化学合成できるようになり、さまざまな機能性分子材料の創製に応用できると考えられます。また、それは60の交点数を持つ前例のない複雑な絡まりを精密化学合成することを意味し、合成学における挑戦的な到達目標となっていました。

図1 ペプチド配位子と金属イオンの自己組織化で得られる多面体リンク系列

(A:四面体リンクM12L12、B:立方体リンクM24L24、C:十二面体リンクM60L60)

【用語説明】

(1)ペプチド:複数のアミノ酸が鎖状につながった化合物であり、タンパク質の構成要素である。天然では20種類あるアミノ酸の配列にしたがって、さまざまな立体構造をとる。

(2)自己組織化:分子が自発的に集合し、秩序を持った構造を形成する現象。自己集合とも呼ばれる。その際の分子同士の相互作用にはさまざまなタイプがあるが、特に金属イオンが持つ結合(配位結合)を利用すると、結合の数や方向性が明確に定まるために、精密な秩序構造が得られやすい。

(3)正十二面体リンク:12個の環状のヒモが互いに絡まり合って、正十二面体の形状を形成した幾何構造。ここでのリンク(link)とは、環状のヒモ同士の絡まりのことを指す。数学の位相幾何学の結び目理論により、膨大な種類が存在するリンクの分類や特徴付けが進められている。その中で、複数の環状のヒモが正多面体の形状に絡まり合うものが、多面体リンクと呼ばれる。

(4)ウイルスキャプシド:ウイルスゲノムを包み込むタンパク質の殻であり、ウイルスを構成する基本的な構造単位。タンパク質の集合体であり、多面体の構造であることが多い。

(5)配位性側鎖:ペプチドにおいて、各アミノ酸の直線的な連なりを主鎖と呼び、分岐した部分を側鎖と呼ぶ。側鎖の種類はさまざまなものがあり、金属イオンと結合するものを配位性側鎖と呼ぶ。

(6)X線結晶構造解析:分子構造を高精度で明らかにする分析手法である。分子が規則的に並んだ結晶に対して、X線を照射したときに生じる膨大な数の回折点を測定し、結晶中の分子構造を明らかにする手法。

(7)交点数:数学の位相幾何学の結び目理論において、環状のヒモ同士の絡まり方を調べる際に用いられる量。絡まったヒモを、平面に投影した際に現れる交点の数のこと。ヒモを自由に動かすことで投影図の交点の数は変化しうるが、そのうちの最小の交点の数を指す。交点数が大きいほど、複雑に絡まり合っている。

(8)切頂二十面体:正二十面体の頂点を切り落とした多面体で、例としてサッカーボールやフラーレン(炭素原子のみで構成される球状の化合物)が挙げられる。12個の正五角形と20個の正六角形が規則的に配置されている。

(9)ゴールドバーグ多面体:複数の多角形を規則配置して得られる多面体群。特に五角形と六角形の組み合わせは、球状ウイルスやフラーレンに見られる。

(10)ペプチド配位子:金属イオンに結合する部位を持つペプチド性の有機分子のこと。

【論文情報】

掲載誌:Chem

論文タイトル:An M60L60 metal–peptide capsid with a 60-crossing woven network

著者:Yuuki Inomata, Sota Oguma, Nao Sagara, Ami Nishijima, Yuta Saburomaru, Satoshi Yoshida, Takashi Kajitani, Koya Shimokawa, Sota Sato, Michito Yoshizawa, Makoto Fujita,* and Tomohisa Sawada*

DOI:10.1016/j.chempr.2025.102555